「リンクスマフラー。キミに決めた」(古い)

関連記事:ジムニーシエラのマフラーなに買う?代表的な候補まとめてみた

僕のジムニーシエラ(JB74)のマフラーは、ショウワガレージのリンクスマフラーにしました。

購入の決め手は、

- 【左出し】という独特の存在感

- 将来のショートバンパー交換時にそのまま対応可能

というところです。

今回はこのリンクスマフラーを取り付けしていきます。マフラー交換時の注意点、苦労した部分、必要工具などについて詳しく記事にしていきます。

今回の動画はこちらになります。

Linksマフラーについて

ジムニー&ジムニーシエラのカスタムパーツなどで有名なショウワガレージから発売している車検対応マフラーです。

上記はAmazonリンクですが、楽天市場でもしっかり取り扱いがあります。楽天経済圏に片足を入れて生息する僕にとってはこの点が何より嬉しいところ。

今回は、貯まっていた楽天ポイントを使ってかなり安く購入できました。

こちらは、ショウワガレージと5ZIGENによる共同開発のマフラーらしいですね。JQRのサイトで認証番号を確認すると、5ZIGENの名前で登録されていました。ちゃんと車検対応品です。

マフラーのプレートには、2つのエンジン型式(R06At、K15B)が刻印されています。

今回購入したJB74用のリンクスマフラーは、JB64用の静音マフラーと同じもののようです。

※マフラー自体は同じものだと思いますが、細かい付属品が異なる可能性があるので、JB64用の静音マフラーをお求めの方はJB64用を購入してください。価格は同じです。

JB64用マフラー(Amazonに飛びます)

リンクスマフラーが届いた

注文からおおよそ4日くらい。大きなダンボール1箱にプチプチでしっかりと梱包されて届きました。

リアピースには砲弾型の細長いタイコが付属してます。中間との接続部は5ZIGENらしく、スポっと差し込んでマフラーバンドで接続するタイプです。

この微妙に下向きなところや、ステンのツヤ、出口の肉厚感がもうたまらんのですよ。溶接もキレイです。

中間パイプにはいかにも消音効果の高そうなサイレンサー(中間タイコ)がついてます。

その他の付属品として、マフラー中間・リアピース接続部のマフラーバンド、専用のステーがついてきます。写真にはありませんが、取り付けの説明書もついてきます。

純正マフラーの取り外し

純正マフラーを外していきます。

下回りの作業スペースを確保

まずは、作業スペースの確保です。

ガレージジャッキもあるのですが、砂利の上だと心もとないので、今回は車体をコンクリートブロックの上に乗せて下回りスペースを確保しました。タイヤが付いている場合はこの方法がおすすめ。

ブロックなどを持っていない方は、以下のようなスロープを使うことで、お手軽に17cmも地上高を稼ぐことができたりするので検討してみてください。

リアピース接合部のナットを2本緩める

まずは中間パイプとリアピースの接続部のナットを緩めます。サイズは14mmです。

作業前にクレ556はネジ部にさしておきました。クレ556などのCRCは、錆びて固着したネジ山を溶かしてくれます。

ここでは手持ちの大型のラチェットハンドルを使用しました。ハンドルが太くてしっかりと力のかかるものです。

マフラー関係のボルト、ナット類は固着しているので、力をかけられる大型のハンドルを使用するのが良いです。もしくは、以下のような柄の長いものを使用すると楽にナットを緩められます。

ラチェットハンドルに合わせるソケットは、個人的には以下のような2面幅(六角)のソケットが良いと思います。12角のものでも問題ないと思いますが、六角のほうがしっかりと噛むのでよりナメにくいと思います。

自分が想像していたよりもあっさりと緩みました。まだ納車1年。新しいからかな。

ちなみに、リアピース上側のナットは、奥まった位置にあるので、ラチェットを使用する場合はエクステンション(延長)バーを用意したほうが良いです。

中間パイプ(フロント部)のボルトを2本外す

次に、中間パイプ(フロント側)接続部のスプリングボルトを緩めます。こちらも14mmです。

実際のマフラーの取り外し手順としては、前項の手順でリアピースを先に外してしまっても問題はないです。

ただ、万が一、中間部が緩まなかった場合に困るので、緩むかどうかの確認も含めて僕は中間側を先に緩めました。

中間フロント部のボルト付近は狭く湾曲していて、手持ちの安物ラチェット(頭が大型)だと入りませんでした。ここではメガネレンチを使用してボルトを緩めています。

あっさりと緩みを確認したので、そのままボルトは取り外しました。

リアピースのマフラーリングを外す

リアピースの左右の上部にそれぞれゴムのマフラーリングが入っています。マフラーは、このゴムリングで車体に吊るしてあります。

マフラーリング外しには、以下の専用工具があると便利です。

さすがに専用工具だけあって、あっさりとマフラーリングが外れます。シリコンスプレーをしておくことで格段に滑りが良くなって楽に外せると思います。

滑りにはクレ556などのCRCを吹き付けたくなりますが、ゴム製品にCRCはゴム自体を溶かしてしまう危険性があるのでNGです。必ずシリコンスプレーにしましょう。

ちなみに、動画では先にマフラーリングから外していますが、マフラーリングを外す前に、リアピースと中間部の接続だけは解除しておいた方が良いです。

ここを一旦解除しておかないと、マフラーリングが外れた瞬間に繋がっている中間部分までマフラーがガクンと落ちてしまいます。

マフラーの接合部に変な力がかかり、接続部のネジ山を痛めます。また、中間部分はマフラーリング1本で支えているため、フリーになった瞬間にマフラーリングに負担がかかります。

あとは、中間部分のマフラーリングを外したら、純正マフラーの取り外し完了です。

純正マフラーの構造を確認する

写真の左側がフロント方向、右側がリア方向です。

フロントパイプと中間パイプを接続しているスプリングボルトはこんな感じです。こちらはそのまま利用します。

普段純正マフラーをまじまじと見ることがないので、この機会にしっかりと見ておきましょう。

中間タイコのすぐ後ろ側にマフラーリングが1本あります。

純正マフラーのこの部分にはガスケットが入っていませんでした。今どきの車ってガスケットないの??指さしている部分が少し突起していて、そのまま中間パイプ内に入り込む構造のようです。

リアタイコの左右上方にそれぞれマフラーリングがついていて、中間タイコのマフラーリングとあわせて計3本で中間部以降のマフラーを吊り支えている構造です。

こうしてみてみると純正マフラーはタイコが大きいですよね。このタイコの中を複雑に通気させることで音を消している模様。

確かに音は静かになりますが、排気効率はとても悪そうです。

Links(リンクス)マフラー の取付

Linksマフラーを取り付けていきます。

純正バンパーを外す

リンクスマフラーは、純正バンパーで装着する場合は、バンパーに干渉するのでカットしなければなりません。

バンパーのカットは後でやることにして、とりあえずはマフラー装着に支障となる純正バンパーを取り外してきます。

リアバンパーの取り外し方は前回記事を参照してみてください。配線カプラーの処理にかなり苦労しました…。

ジムニーシエラ【JB74】リアバンパー外しに大苦戦したので、詳しく晒してやります(バンパーを)

マフラーリングの装着

まずは、本体にマフラーリングを装着していきます。今回は、強化ゴムで位置を偏心できる特殊なマフラーリングを2本購入しました。

こちらのマフラーリングは、穴が3つ開いていて取付位置を変更できます。一番上の位置がおおよその純正位置で、下2つの穴に変更することでマフラー本体を下げることが可能です。

今回は、後ろの2本をこの強化品に変更しました。中間部の1本は純正のマフラーリングを使用します。

マフラーリングの穴にシリコンスプレーをしておきます。滑りをよくするためです。

シリコンスプレーをしてもなかなか入りません。マフラーに体重をのせて押し込みます。

思っていたよりも数倍固くて、これはやばいと思いましたが、ここまできたらもう何が何でも入れるしかないと思い、体重を乗せてぎゅうぎゅうに押し込みました。

中間パイプの取付

まず先に中間パイプ部を入れていきます。

フロントパイプと接続して、2本のスプリングナットをねじ込み、軽く揺すりながら落ちない程度にネジを仮止めします。

中間パイプのタイコ部を支えながら、マフラーリングを入れていきます。狭い車体の下で体勢もキツイ作業なので、力が全然入りません。

ここは強化品にしなくて良かったです。純正マフラーリングはシリコンスプレーをしておけば柔らかくてすべすべ。スルリと入ります。

マフラーリング専用ステーの取付

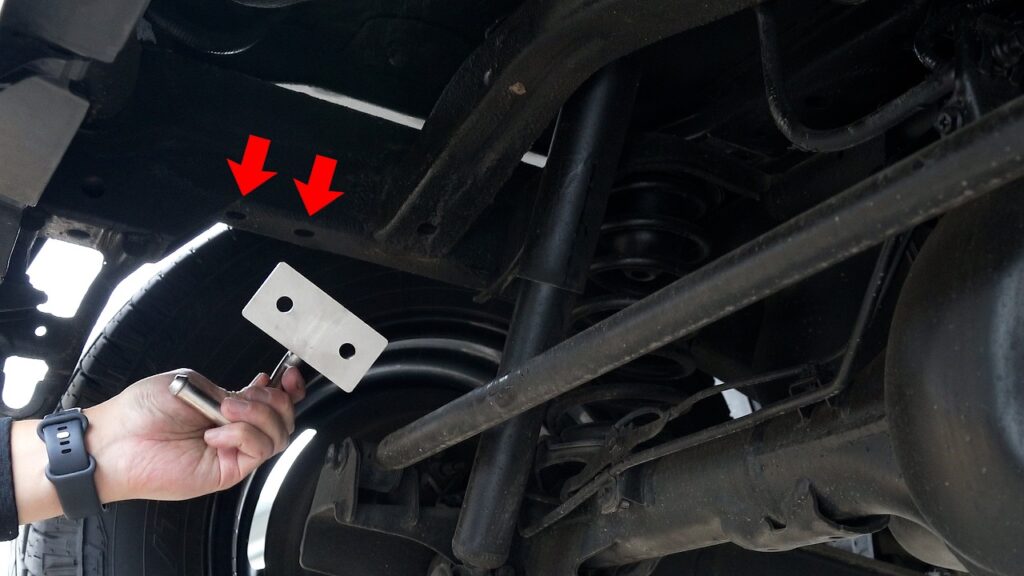

リンクスマフラーは左出しのマフラーなので、純正運転席側のステーが使えないので、増設する必要があります。専用のステーがキットに付属しています。

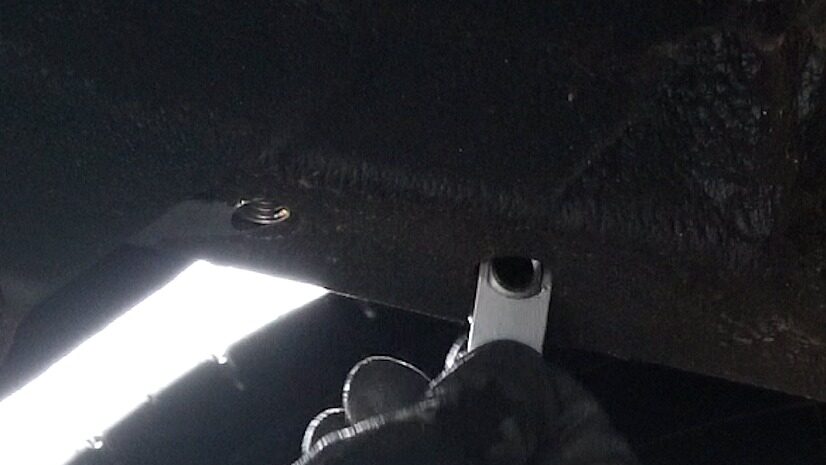

車体左後方の上を見ると、赤矢印の位置に穴が2つ空いているので、ここに専用ステーを取り付けます。【ネジ穴を増設できる特殊パーツ】を付けていきます。

ネジ穴増設パーツの取り付け方は以下の写真の通り。まっすぐに穴に差し込んで、外側に倒して寝かせることでネジ穴部分を下に向けます。

できたネジ穴を使用して、象の鼻みたいなステーを共締めして取り付けします。

ここは17mmのボルトなので、少し強めに締めておきました。

リアピースの取付

次にリアピース部を取り付けていきます。

マフラー本体をぶつけないようにそうっと隙間から通して、2箇所のマフラーリングをハメていきます。

がしかし、ここがまた固いのなんの。ほんと全然入りません。

特に右側のステー位置が微妙に奥まった位置のため力がかけにくいです。左のリングはフルパワーで「フンッ…、フンッ…」と瞬間的に一気に力をかけることで入りました。

右のリングはハンマーの柄の部分を利用して力をかけてなんとか入れることができました。

(バンパー取付時にもう一度ここを外すことになろうとは、このときは思ってもいませんでしたが…)

マフラーリングの位置について

マフラーリングの穴ですが、今回は真ん中に入れました。

一番上の穴が純正状態に近い位置です。もう一段階下にもできるので、マフラーの出口の高さを状況に応じてあと3cmほど下げることが可能です。

※真ん中の穴で特に不具合を感じていません。

中間、リアピースの接続

マフラーリングが無事にハマったらあとは中間パイプとリアピースの接続です。

付属のマフラーバンドを先にパイプに入れて、中間パイプとリアピース接続部を一番奥まで差し込みます。写真ではちょうどデフが邪魔になって隠れている部分です。

※ピンボケすいません。

マフラーバンドを10mmのネジを締めていきます。マフラーバンドの向きはどちらでも良さそうですが、僕は今後の冬道や悪路等も見据えて、ネジがマフラーの裏側(車体側)にくるように巻きました。ネジ保護の観点です。

全てのネジの増し締め、排気漏れ確認

フロントパイプと中間パイプ接続部のスプリングボルトを増し締めします。

マフラー関係のネジのトルクは50N・mくらいのようです。下回りの狭い場所なのでトルクレンチは使いませんでしたが、可能な限りのフルパワーで締めておきました。

実際にエンジンをかけてみて、排気漏れがないかどうかを目視で確認します。このとき初めてリンクスマフラーの音を生で聞きましたが、かなり良い音です。

次回は、マフラー出口形状を見ながら純正バンパーをカットしていきます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4199a761.280eb20e.4199a762.d048dc02/?me_id=1346760&item_id=10000527&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgarage-showa%2Fcabinet%2Fjb64%2Fsoup-up%2Fmuffler%2Flinks_muf_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント